''足首の捻挫''

足首の捻挫

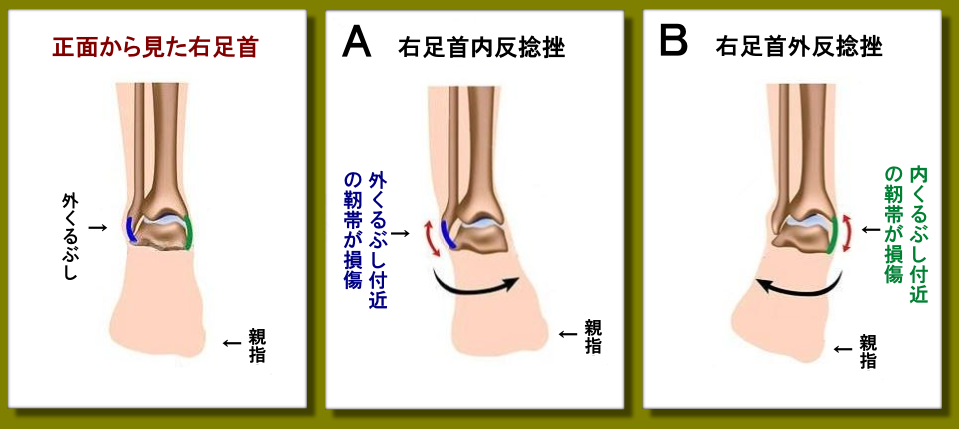

足首の捻挫には「内半捻挫」と「外反捻挫」とがありますが、多いのは足首前面外側の関節の部分が伸ばされるようにグキッとなってしまう内半捻挫です。

足首の捻挫は損傷の度合いによって捻挫癖になってしまう確立が高く、癖になると、凹凸が無い平らな地面でも、つま先を引っ掛けてグキッとなってしまい「せっかく治りかけたのにまたやっちゃった~!」となってしまうわけです。

通常捻挫するとその部分が次第に大きく腫れ上がります。

そこで心配されるのが靭帯の断裂です。

靭帯が断裂してしまった場合、安静にしていたり、治療を繰り返していたところで、切れてしまった靭帯が繋がることはありませんので、この場合移植手術が必要となります。

ただ断裂した部分によっては、普通に歩いたり軽い運動をすることは可能です。

ギブスやサポーターやテーピングでしばらく固定していると痛みも無くなり動けるようにはなりますが、断裂した靭帯はこの方法で繋がることはなく、時間が経てば周囲組織に吸収されて無くなってしまいます。

スポーツ競技に復帰するには移植手術をした方がベストです。

■ 捻挫癖は何故起こるの?

足首を捻挫してしまうと、つま先を引き上げる機能が低下してしまい、つま先が下がった状態のまま歩かなければいけないため、地面に擦れやすくなり、何度もグキッとやってしまうことになります。

よく捻挫すると「靭帯が伸びっぱなしになる」という表現をされます。

実際に靭帯が強く引き伸ばされた後は、つま先が垂れ下がった状態になってしまい、つま先を上に引き上げる動作が出来なくなってしまうので、靭帯は伸びっぱなしの状態になっているのかも知れません。

問題は、その伸びっぱなしになっているであろう靭帯や周りの筋肉組織の伸縮性がいつまでたっても回復されないところにあります。

昔から捻挫をしたら、まずは冷やして腫れを引かせて、必要に応じて固定して、リハビリで筋力を回復させて・・・などの患部に対する直接的な治療が行われてきました。

実はこれでは捻挫癖を回避することはできません。

軽度の捻挫では癖にはなりませんが、重度の捻挫になると数ヶ月、または数年経ってもつま先を引き上げる機能が回復されないこともあります。

■ JBMの足首の捻挫癖に対する考え方の違い

JBMでのこれまでの改善結果から考えると、「伸びっぱなしになっている」と言われている靭帯だけに着目していても捻挫や捻挫癖は改善されないということが言えます。

一番重要なのは「つま先を引き上げるために働いている筋肉はどこなのか?」というところです。

それは足関節付近の筋肉や関節を支える靭帯ではなく、その上の前脛骨筋群であるということです。

前脛骨筋群が収縮することによってつま先が引き上げられるわけですから、その伸縮性を回復させなければ捻挫癖は治らないということです。

通常、つま先を引き上げた状態を保っているのは前脛骨筋の働きによるものです。

靭帯は関節を安定させる役目であり、靭帯がつま先を引き上げているわけではありません。

ですから痛みの出ている足関節の部分が治ったとしても、つま先を引き上げる動作が改善されたわけではありませんので捻挫癖も治りません。

■ 捻挫癖を治すためには

実際に捻挫癖を治すためには、前脛骨筋群の伸縮性を回復させてあげることが必要となります。

更に付け加えると・・・

足をグキッと捻ってしまった瞬間に、大腿部と下腿部の外側全体の筋肉には過伸展が起こり、内側全体の筋肉には倒れそうになる身体を支えようとする(それ以上に足首が曲がらないようにするための)防衛反応による大きな力が加わります。

筋肉は瞬間的な耐えられないくらいの大きな力が加わると、その部位によっては、縮んだまま固まって伸びなくなったり、または伸びたまま縮まなくなったり、という現象が起こります。

要するに、スネの外側の筋肉群が伸びっぱなしで固まって、スネの内側の筋肉群が縮んだまま固まってしまった状態が捻挫癖ですので、それらの筋肉の伸縮性が正常になれば捻挫癖から解放されるわけです。

■ 靭帯は断裂していなければ全然大丈夫です

捻挫癖はスネの外側や内側の筋肉が固まったまま機能を失った状態です。

スネの外側や内側の筋肉が固まったまま機能を失っているのにも原因があります。

その原因は全身数ヶ所に分布している筋肉の硬結ですので、そのポイントに起こっている連動異常(捻挫の患部からの影響)を取り除くことによって、スネの外側や内側の筋肉の伸縮機能が回復し、捻挫癖が改善されます。

靭帯は断裂していなければ大丈夫です。

断裂していなければ、ちゃんとした施術を行えば、「伸びっぱなし」と言われている靭帯も伸びっぱなしではなくなり、即効的に改善されます。

※ 断裂があっても歩くことも運動することも可能ですが、安定性に欠け、怪我をしやすくなりますのでご注意ください。

a:22778 t:1 y:0

?

?